Apple модели заболеваний

Наиболее разрушительное заболевание яблонь вызывается грибковым патогеном Venturia inaequalis (Аскомицет).

Это заболевание встречается по всему миру во всех районах выращивания яблони и является первым заболеванием растений, для которого были разработаны и использованы в практическом садоводстве модели болезней растений на основе погодных данных. Уже Миллс и Лаплант в 1945 году подтвердили связь между продолжительностью увлажнения листьев и температурой, приводящую к заражению яблони паршой.

В дальнейшем модели поражения яблони огневкой (Erwinia amylovora) на основе Blossom Blight (также известного как MaryBlight) и Cougar Blight, широко используемых в штате Вашингтон в США, внедрены. Эти модели дают представление о риске вспышки огненной пятнистости.

Моль тресковая (Cydia pomonella) модель основана на эффективных температурах (от 10 до 32°C). Модель рассчитывает первое появление после диапаузы и продолжительность личиночного возраста от 1 до 5, а также присутствие взрослых особей на 5 уровнях (от летной активности без откладки яиц до летной активности с сильной откладкой яиц).

Размножение тли в основном зависит от температуры. Часы, близкие к оптимальной температуре, и наличие источника питания увеличивают скорость размножения.

Для модели накопления дождя, количество осадков более 5 мм определяется по 5 различным графикам группировки.

Яблочная парша

Яблоневая парша - самое разрушительное заболевание яблони. Она вызывается грибковым патогеном (аскомицетом) Venturia inaequalis. Это заболевание встречается во всем мире во всех районах выращивания яблок. Это была первая болезнь растений, для которой были разработаны и использованы в практическом садоводстве модели болезней растений на основе погодных данных. MILLS и LAPLANTE (1945) описали период увлажнения листьев, который необходим для заражения листьев яблони.

Биология яблоневой парши

Псевдотеции (половая форма) образуются в зараженных тканях растений в конце сезона. Они имеют диаметр 90-160 мкм и видны невооруженным глазом или с помощью ручной линзы. После зимы диплоидный псевдотециум начинает формировать многочисленные аски, каждая из которых содержит 8 аскоспор. Эти аскоспоры разносятся дождем, ветром и влажностью листьев и ответственны за заражение зеленых тканей яблони. Вода является одним из наиболее важных факторов для роста и размножения грибов, аскоспоры и конидии прорастают в свободной воде. Трубка прорастания образует аппрессорий (давление, фермент) и проникает в кутикулу растения. В летний период гриб рассеивается конидиями, называемыми вторичным инокулюмом, которые вызывают вторичные инфекции на листьях, плодах и побегах в сырую погоду. Venturia inaequalis колонизирует только виды рода Malus. В пределах видов, сортов и культиваров проявляются различные уровни устойчивости. Листья и плоды становятся более устойчивыми по мере созревания.

Формирование и выделение аскоспор для заражения тканей растений

Vernturia inaequalis зимуют в виде так называемой "псевдотеции" (плодового тела). Псевдотеции являются дикарионтными (диплоидными). При формировании аскоспор мейотическое деление клеток уменьшает набор хромосом, и они становятся гаплоидными. После мейоза происходит митоз и образуются многочисленные аски, содержащие по 8 аскоспор. Формирование аскоспор (Asco) оценивается по линейному накоплению градусо-суток на базе 10°C (= 1440 °часов). Созревание аскоспор (Asc Reif) происходит весной и в начале лета, в некоторых районах производства яблок за несколько недель до распускания почек или в других районах часто во время распускания почек. Сравнение различных подходов к моделированию для оценки продолжительности высвобождения аскоспор показало, что высвобождение аскоспор задерживается в периоды низкой влажности. Это означает, что созревание аскоспор возможно только при достаточной влажности верхней части почвы или листовой подстилки.

Моделирование созревания аскоспор прогнозируется, когда относительная влажность выше 70%. Предполагается, что скорость и количество созревших аскоспор пропорционально накопленной температуре выше 0°C. Предполагается, что более 3 часов выше -3°C приводят к уменьшению количества созревших аскоспор до 0.

Факторами, влияющими на выделение аскоспор (Asc Frei), являются влажность листьев и свет. Если листья сухие, выделение аскоспор не происходит. Также необходим свет, при котором выделяется большое количество аскоспор. Например: начиная с 2 часов после восхода солнца до 2 часов после захода солнца, когда листья влажные, может выделяться большое количество аскоспор. Таким образом, без солнца (ночью и выделение аскоспор моделируется, когда заданы влажность и температура для созревания аскоспор, а также когда листья часто влажные. Температура должна быть выше 10°C. В большинстве районов выращивания яблони этого не произойдет из-за того, что во влажные периоды весной температура ограничена.

Первичное заражение аскоспорами

Прорастание и проникновение аскоспор Venturia inaequalis на листья или плоды зависит от периодов увлажнения листьев (влажные листья или относительная влажность >80% (удерживает уровень инфекции до 80% отн.вр.). и температуры воздуха (выше 2°C). Более высокие температуры приводят в условиях влажности к более быстрому проникновению инфекции, в то время как при более низких температурах требуются более длительные периоды увлажнения листьев. Эта зависимость была впервые опубликована MILLS и LAPLANTE (1945). Наши расчеты выполнены на основе публикаций SCHWABE (1980). SCHWABE описал тяжесть заражения паршой в зависимости от температуры. Эти наблюдения совпадают с нашими собственными наблюдениями.

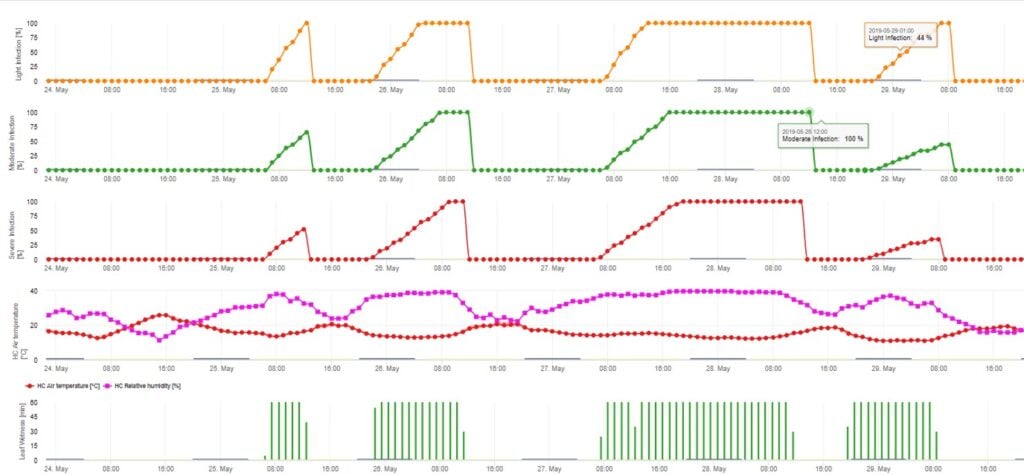

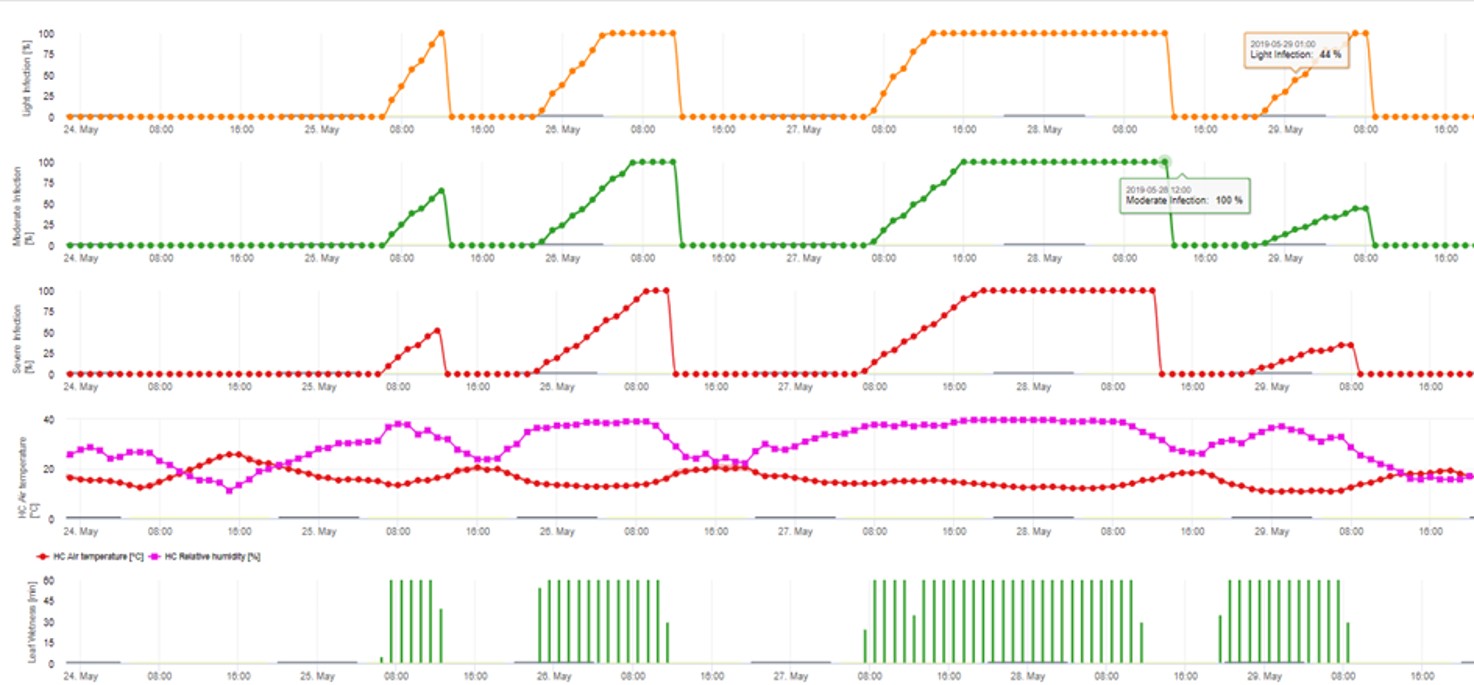

Модель заражения аскоспорами рассчитывает развитие инфекции в зависимости от влажности листьев и температуры для слабой, умеренной и сильной инфекции. Разделение прогноза на три "класса тяжести" является очень традиционным для моделей яблочной парши. Прогресс инфекции отображается в виде графика для почасовых значений. Инфекция уже произошла, как только кривая прогресса для слабой инфекции достигает 100%. Умеренная или сильная инфекция завершена, если кривые прогресса для этих классов тяжести достигают (100%). Часто на практике или в реальности инфекция достигает 70% или 80% рано утром, и в зависимости от фактической погоды вы сможете узнать, закончится эта инфекция или нет. Отображение ежедневных максимальных значений кривой инфекционного процесса дает представление об ожидаемых датах заражения в сезоне.

Основное использование модели

Для рынка очень важно, чтобы плоды яблони не болели, чтобы получить хорошую цену. Поэтому садоводы, как правило, вообще не имеют в своих садах толерантности к парше. Модель должна быть внедрена в программу лечебного применения (применение опрыскиваний, содержащих соединения ципродинила или пириметанила в период до цветения), когда модель указывает на инфекцию (неважно, слабую или сильную). В период цветения и в начале после цветения наиболее часто встречаются сильные инфекции, и все влажные периоды были покрыты защитными опрыскиваниями. В дальнейшем ткани растений растут очень быстро, поэтому защита может действовать только в течение 4 дней. В этом случае также может потребоваться лечебное опрыскивание после неполного периода заражения. Но в этом случае имеет значение, была ли это слабая или сильная инфекция, а также было ли низкое или высокое количество аскоспор, готовых к заражению.

Литература

- Schwabe WFS, 1980. Требования к влажности и температуре для заражения листьев яблони Venturia inaequalis в Южной Африке. Phytophylactica, 69-0.

- Schwabe WFS, 1980. Погода, благоприятствующая заражению яблони паршой в Южной Африке. Phytophylactica 12, 213-217.

- Mac Hardy W.E., 1996. Биология, эпидемиология и управление паршой яблони. St. Paul, MN: Am. Phytopathol. Soc.: 545.

Вторичные инфекции, вызванные конидиями

Заражение паршой яблони конидиями (бесполое) зависит от тех же факторов, что и заражение аскоспорами. Разница в том, что конидии способны выделяться в светлых и темных условиях, а конидиальные инфекции происходят в основном в летнее время.

В зависимости от температурного режима воздуха конидиям Venturia inaequalis требуется более или менее продолжительный период увлажнения листьев для прорастания и проникновения в листья или плоды яблони. Эта зависимость была впервые опубликована MILLS и LAPLANTE (1945). Наши расчеты проведены на основе публикаций SCHWABE (1980). Если Mills и LAPLANTE (1945) только предположили, что конидиям необходим определенный период времени влажности листьев, то SCHWABE (1980) также включил важность температуры в инфекционный процесс.

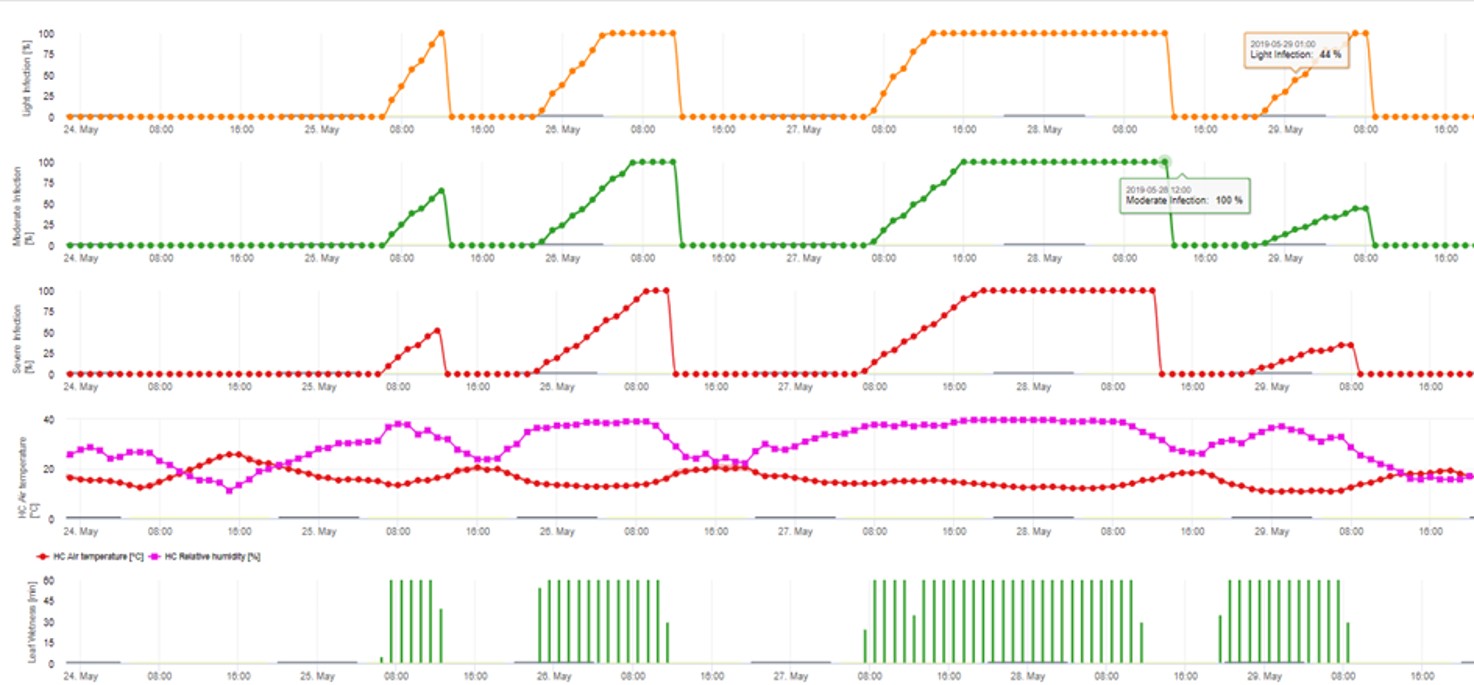

Модель заражения конидиями рассчитывает развитие инфекции в зависимости от влажности листьев и температуры для слабых, умеренных и тяжелых инфекций. Разделение прогноза на "три класса тяжести" является очень традиционным для моделей яблочной парши. Прогресс инфекции отображается в виде графика для почасовых значений. Инфекция уже произошла, как только кривая развития слабой инфекции достигает 100%. Умеренная или сильная инфекция завершена, если кривые прогресса для этого класса тяжести достигают 100%. Часто на практике или в реальности инфекция достигает 70% или 80% рано утром, и в сочетании с фактической погодой вы сможете узнать, закончится эта инфекция или нет. Отображение ежедневных максимальных значений кривой развития инфекции дает представление об ожидаемых датах заражения в сезоне.

Литература:

- Инфекция Venturia inaequalis, указывая даты заражения аскоспорами и конидиями (SCHWABE, W. 1980)

- Mac Hardy W.E., 1996. Биология, эпидемиология и управление паршой яблони. St. Paul, MN: Am. Phytopathol. Soc.: 545.

Графическое представление модели

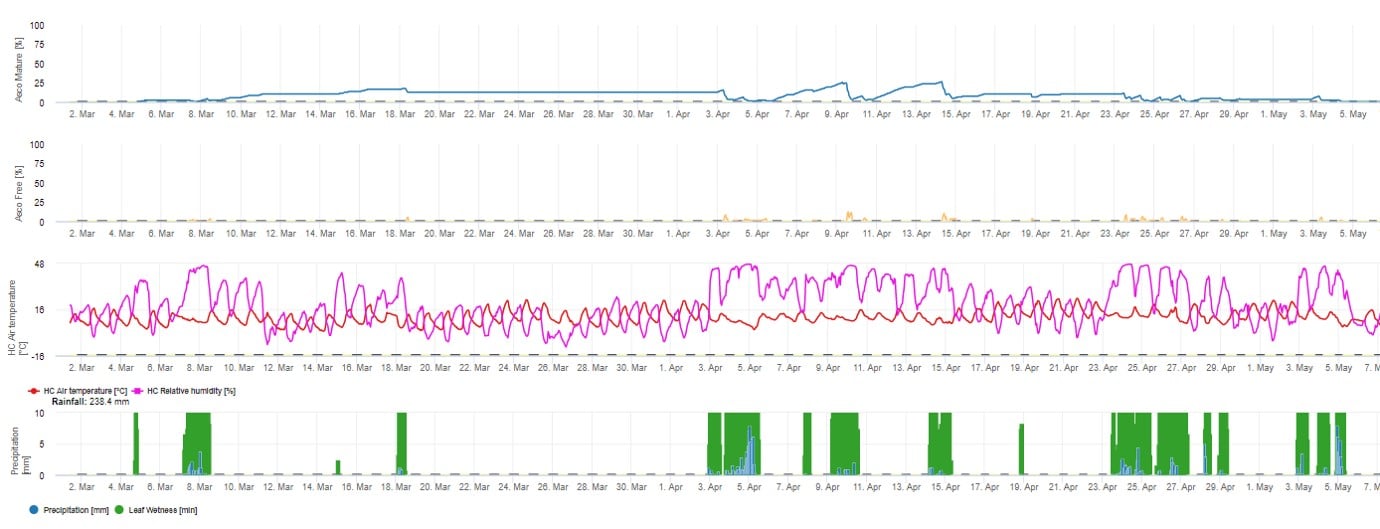

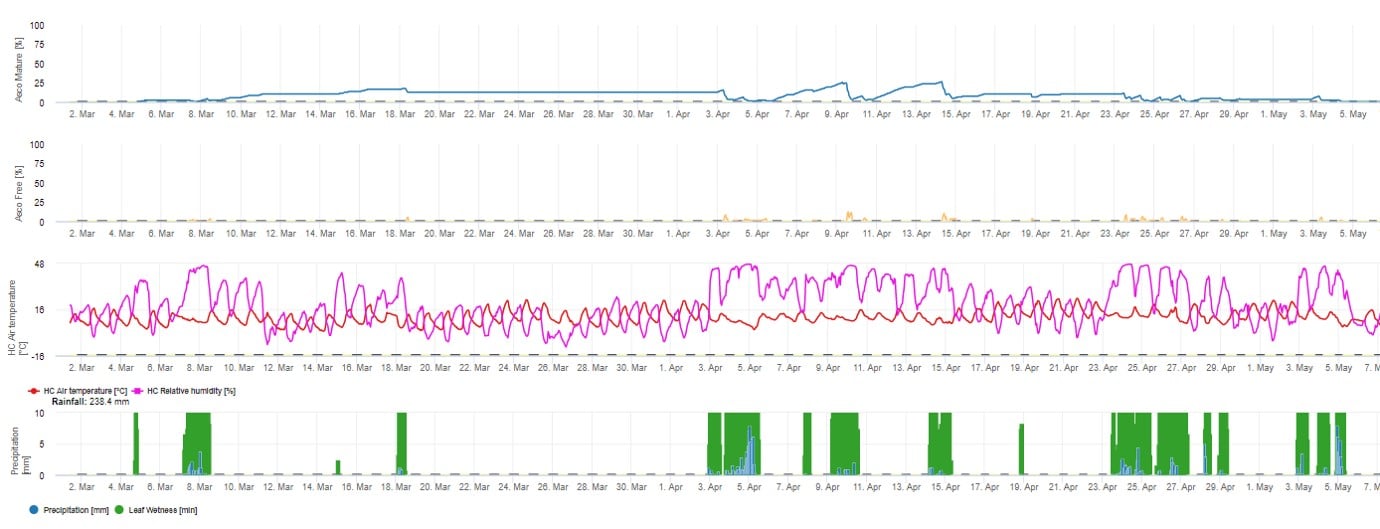

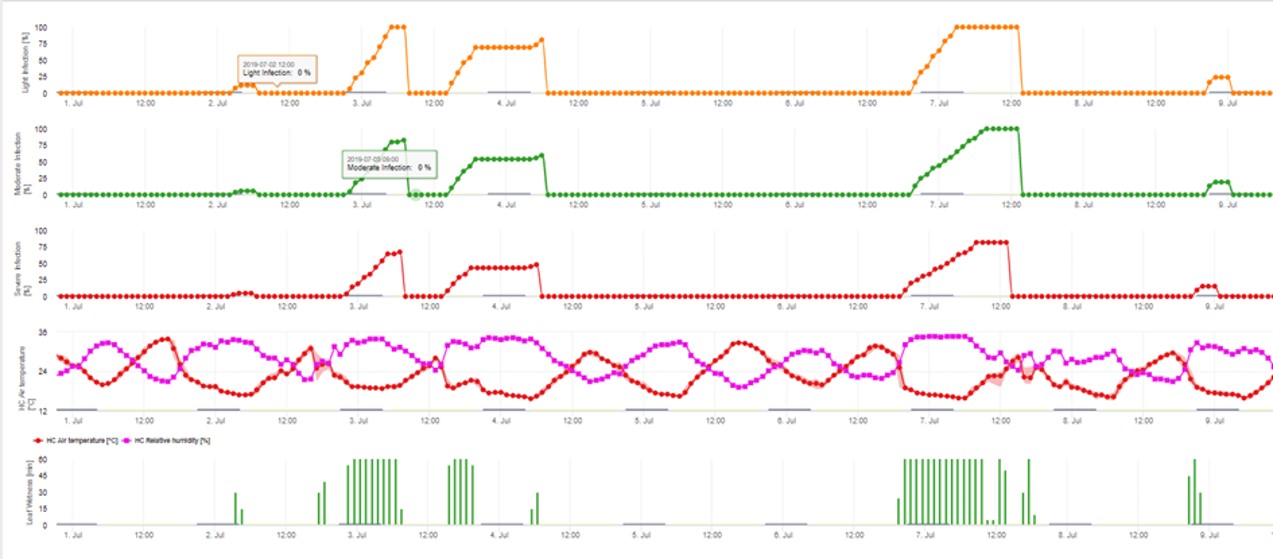

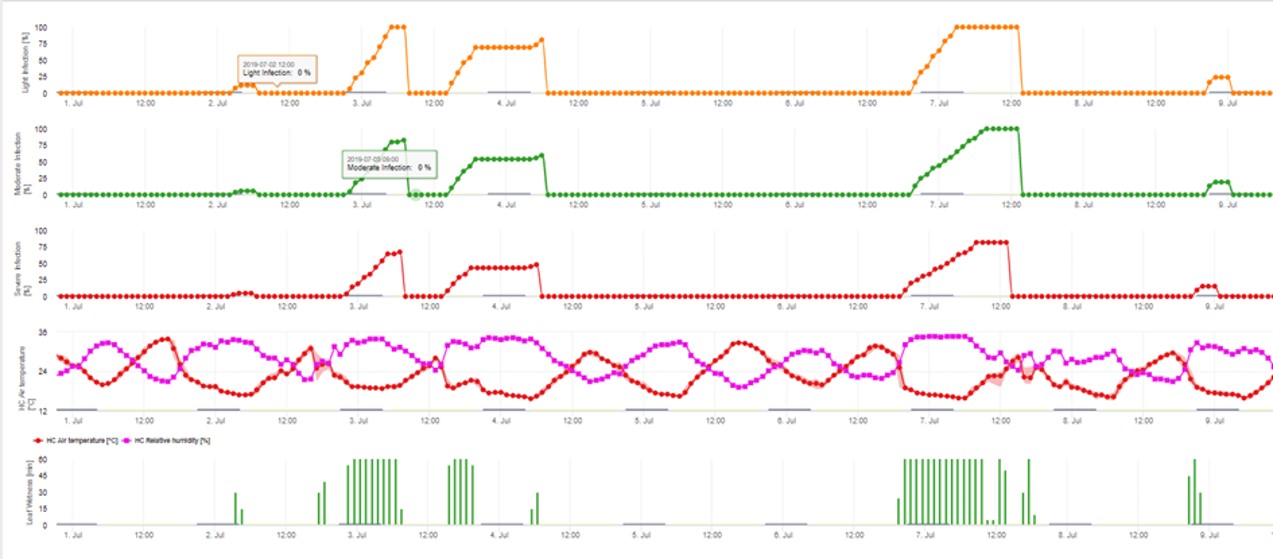

Для графического представления модели созревания, образования и выделения аскоспор используются ежедневные значения. Она показывает, что периоды увлажнения листьев приводят к высвобождению аскоспор и кривые для зрелых и высвобожденных аскоспор. Тяжесть высвобождения и количество зрелых аскоспор не могут быть оценены в абсолютных значениях. Значения от 0 до 100% указывают на относительное количество зрелых и освобожденных аскоспор в зависимости от климатических условий.

1. Созревание, формирование и выделение аскоспор:

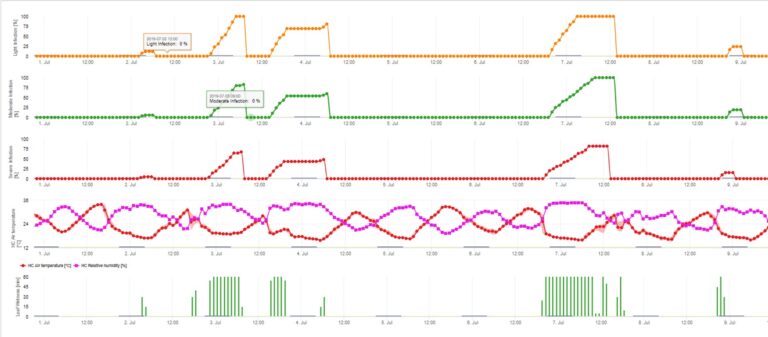

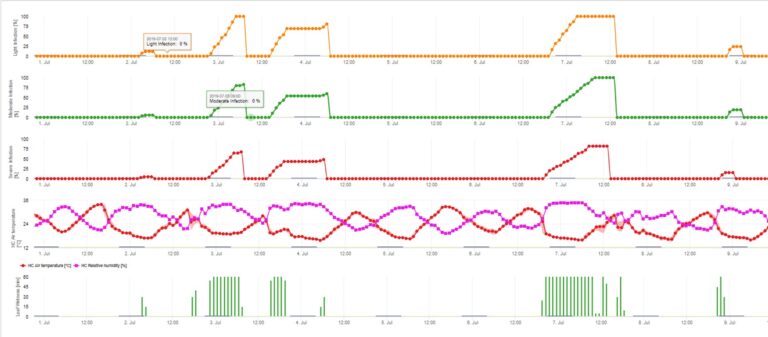

2. Инфекция аскоспорами, представленная в трех различных классах тяжести (слабая: оранжевый, умеренная: зеленый, сильная: красный). При достижении 100% инфекции были определены оптимальные условия для заражения тканей растений аскоспорами. Поэтому необходимо учитывать меры защиты растений (до заражения - профилактические, после заражения 100% - лечебные):

3. Конидиальная инфекция, представленная в трех различных классах тяжести (слабая: оранжевый, умеренная: зеленый, сильная: красный). При достижении 100% инфекции были определены оптимальные условия для заражения тканей растений аскоспорами. Поэтому необходимо учитывать меры защиты растений (до заражения - профилактические, после заражения 100% - лечебные):

Яблоки, выращенные в коммерческих целях, должны быть свободны от парши. Яблоки с паршой будут продаваться только для переработки. Поэтому целью всех мероприятий по защите растений как в традиционном, так и в органическом выращивании является получение плодов без парши. Модели, показывающие выделение аскоспор парши и заражение аскоспорами/конидиями, являются очень важными инструментами для достижения этой цели.

В обычных системах выращивания используются два основных типа фунгицидов против парши яблок: а) профилактические препараты, такие как каптан, манкозеб, дитианон и стробилурины; б) лечебные препараты, такие как ципродинил (Chorus) или пириметанил (Scala), а также фунгициды DMI для применения в поздние теплые периоды сезона. На самом деле, большинство садоводов придерживаются профилактической стратегии. Тем не менее, практическая профилактическая стратегия не может полностью защитить яблони, поскольку яблоня растет и развивает цветение, плоды и листья. Поэтому профилактическое опрыскивание защищает только на период от 4 до 7 дней в зависимости от фактического роста дерева. Такие узкие интервалы между опрыскиваниями неприемлемы, поэтому при управлении опрыскиваниями садоводы учитывают свой опыт в отношении местного климата, прогноза погоды и моделей яблонной парши. Они будут планировать профилактические опрыскивания на основе своего опыта и прогноза погоды. Модели заражения яблони паршой покажут им точную дату заражения (слабое, умеренное и сильное), а также модель выделения аскоспор/конидий, и благодаря своему опыту они смогут оценить важность заражения. Это дает возможность использовать лечебный препарат, если заражение яблоневой паршой произошло слишком давно после последнего профилактического опрыскивания.

В органическом производстве яблок известковая сера является наиболее эффективным средством борьбы с паршой. Оптимальный контроль может быть достигнут при опрыскивании незадолго до заражения или в начале заражения. Это должно быть спланировано на основе прогноза погоды. Иногда мы пропустим этот оптимальный период, и нам придется опрыскивать влажные листья почти полностью зараженные паршой. Это все равно даст хорошую эффективность. Модели яблонной парши помогают решить, необходимо ли опрыскивание по появлению почти полной инфекции.

Огненная вспышка

Огневка - это разрушительное бактериальное заболевание яблонь и груш, которое уничтожает цветки, побеги, конечности, а иногда и все дерево. Болезнь встречается по всему миру во всех умеренных и теплых районах выращивания яблок. Вспышки заболевания обычно происходят очень спорадически, вызывая серьезные потери в некоторых садах в отдельные годы, в то время как в другие годы повреждений не происходит.

Это явление объясняется:

a) различия в наличии зимующей инокуляции

b) специфические условия для инфекции

c) колебания конкретных местных погодных условий и

d) стадии развития сортов.

Разрушительный потенциал и спорадический характер огневения, а также тот факт, что эпидемии часто развиваются в несколько различных фаз, делают борьбу с этим заболеванием трудной и дорогостоящей (P.W. Steiner, T. van der Zwet и A. R. Biggs).

Симптомы поражения огнем

Перезимовавшие раки, содержащие возбудителя огневки, часто хорошо видны на стволах и крупных сучьях как слегка или глубоко вдавленные участки обесцвеченной коры, которые иногда растрескиваются по краям. Однако наибольшее число раковин гораздо меньше, и их не так легко отличить. Они появляются на небольших сучьях, где в предыдущем году произошло заражение цветков или побегов, и часто вокруг срезов, сделанных для удаления пораженных сучьев. Поскольку многие из этих раковин образуются в более поздние сроки, они не часто бывают сильно вдавленными и редко имеют трещины коры по краям. Кроме того, они часто довольно маленькие, менее 2,5 см, с красноватой или пурпурной корой, которая может быть покрыта крошечными черными плодовыми телами гриба (наиболее заметными являются Botryosphaeria obtusa, возбудитель черной гнили яблони).

Симптомы поражения цветением чаще всего появляются в течение одной-двух недель после цветения и обычно охватывают всю гроздь цветков, которая увядает и отмирает, становясь коричневой на яблоне и совсем черной на груше. Когда погода благоприятствует развитию патогена, на соцветиях можно увидеть шарики бактериальной слизи. Шпорец, несущий гроздь цветов, также погибает, а инфекция может распространиться на часть опорной ветви и убить ее. Кончики молодых зараженных побегов вянут, образуя очень типичный симптом "пастушьей дуги". Более старые побеги, зараженные после того, как на них развилось около 20 листьев, могут не иметь такого симптома скручивания верхушки. По мере распространения инфекции вниз по оси побега на листьях сначала появляются темные полосы в средней жилке, затем они вянут и становятся коричневыми, оставаясь плотно прикрепленными к побегу в течение всего сезона. Как и в случае инфекции цветения, патоген часто поражает и убивает часть конечности, поддерживающей зараженный побег. Первым симптомом на водяных ростках и побегах, которые заражаются системно от близлежащих активных анкеров, является появление желто-оранжевой окраски верхушки побега перед увяданием. Кроме того, черешки и средние жилки базальных листьев таких побегов обычно становятся некротическими раньше, чем верхушки побегов.

В зависимости от сорта и стадии его развития на момент заражения, заражение одного цветка или побега может привести к гибели целой конечности, а при поражении центрального лидера или ствола дерева большая часть дерева может погибнуть всего за один сезон. В целом, инфекции любого типа, возникающие в период между опадением лепестков и закладкой почек, обычно приводят к наибольшей потере сучьев и деревьев. Кроме того, деревья с сильной структурой, как правило, страдают от менее серьезной потери конечностей, чем те, которые приучены к более слабым системам для высокой продуктивности. При заражении высоковосприимчивых корнесобственных подвоев яблони (M.26, M.9) большая часть ствола привоя и основные конечности выше места срастания привоя, как правило, остаются без симптомов, а вокруг корнесобственного подвоя развивается отчетливая темно-коричневая раковина. По мере того, как эта раковая опухоль обхватывает дерево, в верхней части появляются симптомы общего упадка (плохой цвет листвы, слабый рост) к середине и концу сезона. В некоторых случаях листва деревьев, пораженных корневой гнилью, в конце августа - начале сентября приобретает раннеосенний красный цвет, не похожий на тот, который часто ассоциируется с заболеванием воротничковой гнили, вызванной почвенным грибком. Некоторые деревья с поражением корневой системы могут не проявлять симптомов увядания до следующей весны, и тогда можно увидеть раковые опухоли, распространяющиеся вверх по нижней части ствола.

Цикл заболевания

Бактериальный патоген, вызывающий огневку, зимует почти исключительно в кантиках на сучьях, зараженных в предыдущем сезоне. Наибольшее количество раковин и, следовательно, наиболее важные для внесения инокулята, образуются на сучьях диаметром менее 38 мм, особенно вокруг срезов, сделанных в предыдущем году для удаления пораженных болезнью сучьев. Ранней весной, в ответ на более теплые температуры и быстрое развитие почек, бактерии на краях раковин начинают быстро размножаться и производят густой желтовато-белый осадок, который выделяется на поверхность коры за несколько недель до периода цветения. Многие виды насекомых (преимущественно мухи) привлекаются к этой жиже и впоследствии разносят бактерии по всему фруктовому саду. Как только первые несколько открытых цветков колонизируются бактериями, насекомые-опылители быстро переносят патоген на другие цветки, что приводит к усилению цветения. Эти колонизированные цветки подвергаются заражению в течение нескольких минут после любого увлажнения, вызванного дождем или обильной росой, когда среднесуточная температура равна или превышает 16 °C, а лепестки цветка остаются неповрежденными (цветочные розетки и молодые плоды устойчивы после опадания лепестков). После заражения цветков ранние симптомы можно ожидать при накоплении не менее 57 градусо-дней (ДД) при температуре выше 13 °C, что, в зависимости от дневных температур, может занять от 5 до 30 календарных дней.

С появлением симптомов поражения цветущих растений количество и распространение источников инокулята в саду значительно увеличивается. Инокулят из этих источников распространяется ветром, дождем и многими случайными насекомыми на верхушки молодых побегов, увеличивая вероятность вспышки поражения побегов. Недавние исследования, проведенные в Пенсильвании, показывают, что питание тлей не способствует развитию болезни побегов. Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы определить, играют ли листовые кузнечики какую-либо роль в возникновении поражения побегов. Большинство случаев заражения верхушек побегов происходит в период между появлением на побегах девяти-десяти листьев и закладкой конечных почек, когда доступны источники инокулята и насекомые-переносчики, а дневная температура составляет 16 °C и выше.

В годы, когда инфекции цветения не происходит, основным источником инокулята для фазы поражения побегов являются перезимовавшие канкеры и, в частности, молодые водные побеги вблизи этих канкеров, которые становятся зараженными, поскольку бактерии перемещаются в них системно из краев канкеров. Такие системные инфекции побегов, называемые раковой болезнью, по-видимому, начинаются примерно на 111 DD больше 13 °C после появления зеленой верхушки, хотя видимые симптомы могут не проявляться до накопления по крайней мере 157 DD больше 13 °C после появления зеленой верхушки. В отсутствие инфекции цветения развитие инфекции поражения побегов часто локализуется вокруг участков с перезимовавшими кантиками.

Модельное цветение

Модель требует, чтобы пользователь учитывал конкретные и постоянно меняющиеся местные события и аспекты своего сада, которые могут увеличить или уменьшить риск заражения огневкой по сравнению с другими садами в регионе. Модель требует от пользователя предположить, что риск заражения огневкой существует всегда, когда на деревьях есть цветки, особенно в период опадания лепестков и "после цветения", когда на многих сортах яблонь и груш могут оставаться разрозненные цветки. Пользователя модели просят тщательно оценить ситуацию на конкретном участке и начать меры борьбы, если цветение присутствует, уровень риска "Высокий" или "Экстремальный", и увлажнение цветков может произойти в течение следующих 24 часов.

Структура модели: Температура и влажность: Ключевым процессом, который необходимо смоделировать, является потенциальный рост бактерий на рыльцах цветков яблони и груши. Этот рост зависит от температуры, поэтому для надежного прогнозирования риска заражения необходимо использовать метод измерения, который наиболее точно отражает рост бактерий. Erwinia amylovora колонии. Основное разногласие среди моделистов заключается в том, как это должно быть сделано.

В модели Cougar blight скорость роста бактерий оценивается в градусо-часах на основе определенной кривой скорости роста. Эта кривая роста основана на скорости роста E. amylovora бактерий в лабораторных тестах. Значения градусо-часов накапливаются каждый час дня, когда температура превышает 15 °C. Часовые значения увеличиваются по мере роста температуры от 15 °C до 29 °C, снижаются при более высоких температурах и достигают нуля для любого часа с температурой выше 40 °C.

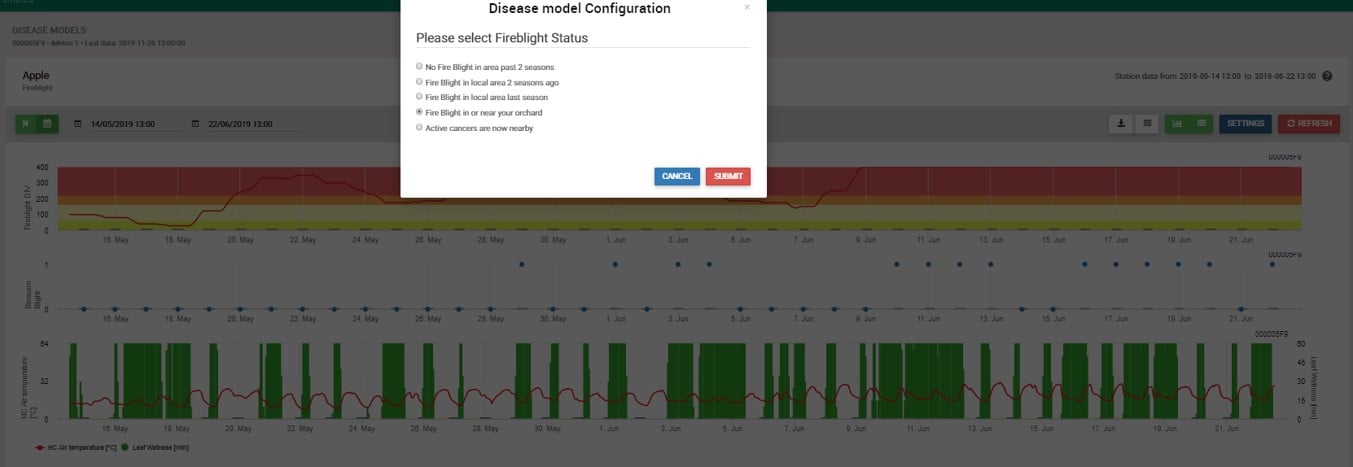

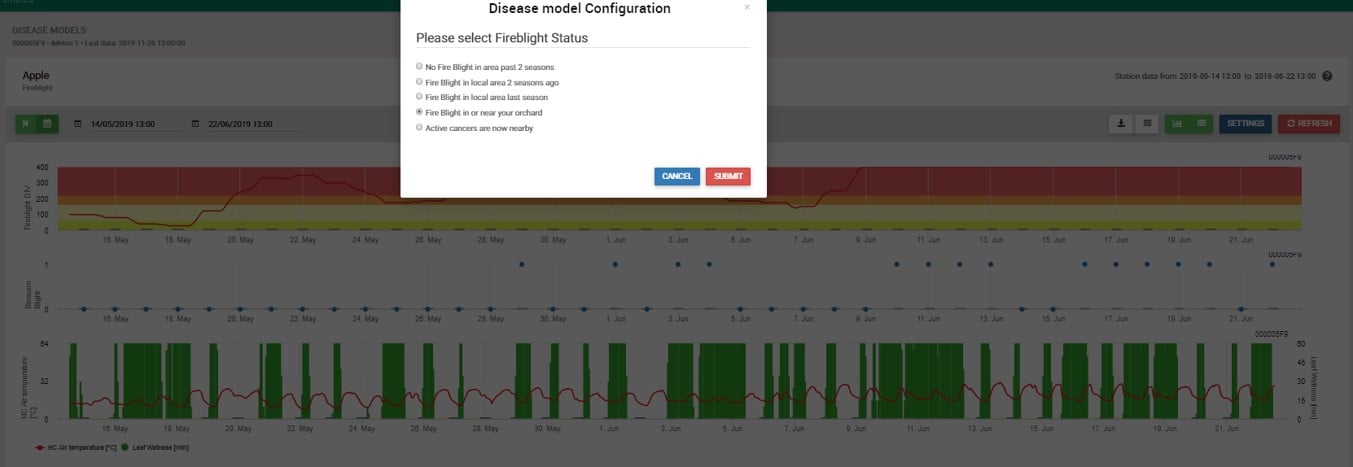

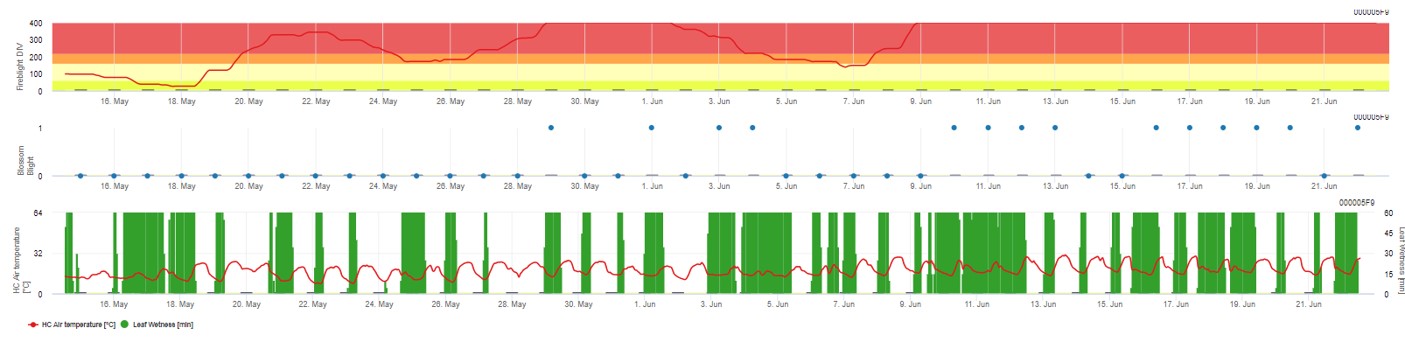

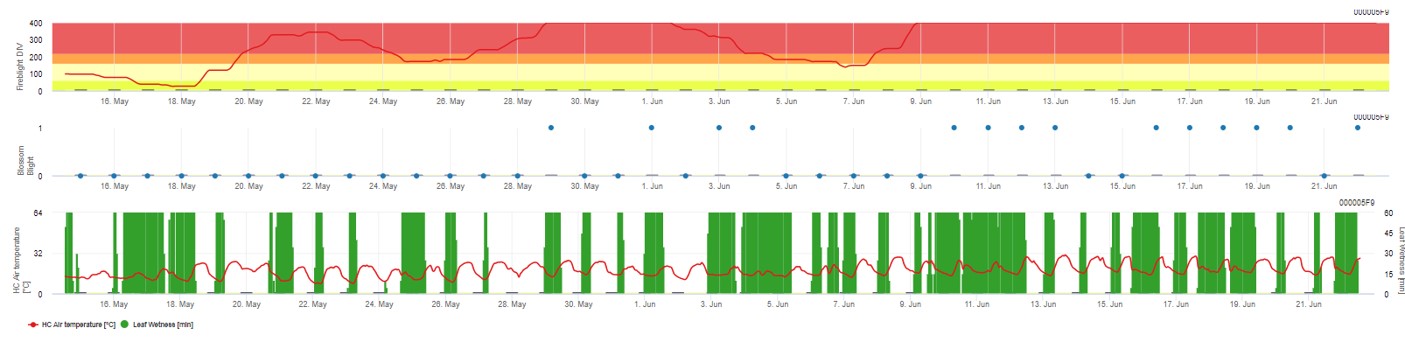

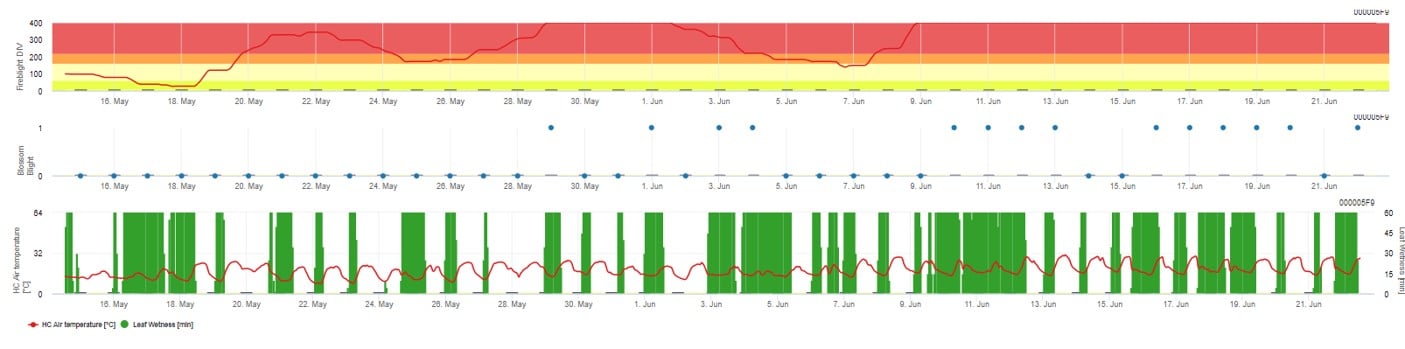

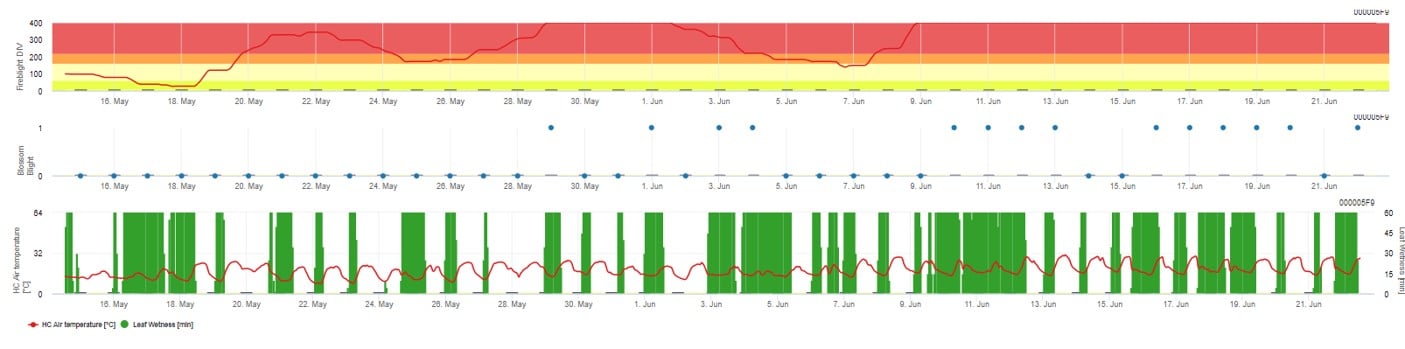

В FieldClimate.com обе модели представлены на одном рисунке. Модель Fireblight DIV основана на Courgarblight, а модель Blossomblight - на Maryblight.

Модель пумы

Заболеваемость цветением является одним из наиболее спорадических аспектов эпидемий огневки. Модель была построена на предположении, что существует избыток инокулята и что для того, чтобы произошло событие заражения цветения, должны быть последовательно выполнены четыре строгих условия. Этими условиями являются:

1) цветок должен быть открыт с неповрежденными рыльцами и лепестками, рыльца должны быть открыты для колонизации, устойчивыми являются цветы с опадающими лепестками;

2) накопление не менее 110 °C часов > 18,3 °C в течение последних 44 °C дней > 4,4 °C определяет потенциал эпифитной инфекции для самого старого открытого и, следовательно, наиболее колонизированного цветка в саду

3) событие увлажнения, происходящее в виде росы или 0,2 мм дождя или 2,5 мм дождя в предыдущий день, позволяет перемещать бактерии из колонизированных рылец в нектартоды

4) среднесуточная температура >= 15,6°C: Это может повлиять на скорость миграции бактерий в нектартоды, а также на размножение бактерий, необходимое для возникновения инфекций.

Графическое представление моделей

Обе модели отображаются на одной странице. Графическое представление моделей Fire Blight лучше всего использовать со значениями, агрегированными на ежедневной основе. На графике показаны климатические значения, связанные с этим заболеванием. Результат Cougar Blight назван Fire Blight DIV и результаты Blossom Blight. Для интерпретации результатов Cougar Blight график подкрашен 5 различными цветами. Распределение этих цветов основано на настройках истории первого поражения сада (см. кнопку справа вверху). Эти 5 цветов указывают на класс риска для значений DIV.

Интерпретация значений (в зависимости от возникновения пожара в последние годы, базовая установка):

Наличие активных раковин поблизости

Установите настройки для истории пожаров с помощью синей нижней кнопки "Настройки" справа вверху:

Отображение результатов модели Fire Blight по 1) Modell Cougar Blight (названному Fireblight DIV на основании истории и цвета фона) и 2) Modell Blossom Blight

| Потенциал присутствия патогенов | Низкий | Умеренный | Высокий | Экстрим |

| Потенциал присутствия патогенов | Низкий | Умеренный | Высокий | Экстрим |

| За последние два года не было пожара | 0-350 | 350-500 | 500-800 | 800+ |

| Пожар в местной зоне два сезона | 0-300 | 300-500 | 500-750 | 750+ |

| Пожар в местной зоне два сезона | 0-250 | 250-450 | 450-700 | 700+ |

| В прошлом году фруктовый сад поразила огневка | 0-200 | 200-350 | 350-500 | 500+ |

Порог действия:

Борьба рекомендуется в случае обнаружения периода заражения с высоким или экстремальным риском. Факторами, определяющими ущерб, являются: количество цветков, возраст дерева, энергичность и сорт,... тоже.

Возможность заражения Blossom Blight отображается в виде столбика от 0 до 1 (то есть все условия выполнены или нет).

Целью моделей пожарной болезни является оценка вероятности заражения по Erwinia amyloflora во фруктовом саду.

Модель Mary Blight, которая оценивает поражение цветения, очень хорошо указывает на инфекционные ситуации с высоким экономическим воздействием. По этой причине она довольно часто используется для указания применения антибиотиков против этого патогена. Пума дает информацию о риске заражения огненной пятнистостью в связи с общими возможностями распространения патогена. Его взвешивание по истории сада очень полезно, чтобы указать нам, насколько тщательно мы должны проверять сады на наличие симптомов огненной пятнистости даже в тех ситуациях, когда она не указывает на инфекцию.

Тресковая моль

Трескучая моль, Cydia pomonella (Linn.)является самым серьезным вредителем яблони и груши во всем мире. Если деревья не защищены от этого насекомого, исследования показали, что более 95% плодов могут быть повреждены. Помимо яблони и груши, трескучая моль может поражать айву, боярышник, крабаппл, вишню и английский орех. Взрослые особи трескучей моли откладывают яйца на развивающиеся плоды или рядом с ними. Из этих яиц вылупляются маленькие белые гусеницы, которые прогрызают себе путь в плод и питаются внутри, пока он развивается. Гусеницы могут быть найдены внутри плода во время сбора урожая, но обычно они прогрызают себе путь наружу и зимуют на коре дерева. Затем они окукливаются и следующей весной превращаются во взрослых мотыльков, готовых к спариванию.

Симптомы

Моль тресковая на стадии гусеницы проделывает обширные тоннели в плодах, портя их. Поврежденные плоды могут созревать преждевременно и опадать.

Биология тресковой моли

Сайт C. pomonella Зиму проводит в виде зрелой личинки, закрученной в кокон, который располагается в защищенных местах на дереве (щели или трещины коры), что является предпочтительным местом, или у основания дерева в подстилке. В современных яблоневых садах высокой плотности очень мало мест для коконов на деревьях из-за гладкой коры. Куколки формируются в коконе, сплетенном зрелой личинкой.

Взрослая особь выходит из кукольного корпуса и после короткого периода затвердевания экзоскелета перелетает на дерево. Большинство литературных данных указывает на то, что активность моли происходит в верхней трети полога деревьев. Взрослые особи активны в сумерках в течение нескольких часов со средним порогом активности от 13°C до 15°C. Спаривание обычно происходит на хозяине, а откладка яиц происходит сразу после этого. В теплые вечера возможно, что самка моли может появиться, спариться и отложить яйца в течение двух дней. A C. pomonella В идеальных условиях моль может жить в течение 20 дней, однако в полевых условиях она, скорее всего, проживет гораздо меньше, особенно в жаркое лето. В лабораторных условиях самка мотылька откладывает до 100 яиц, но в полевых условиях фактическая плодовитость, скорее всего, меньше, и большинство из них откладывается в первые несколько дней после появления и спаривания.

Яйца откладываются по отдельности на верхнюю поверхность листа, на веточки или на плоды. В первом поколении яйца откладываются только на листья примерно до двух недель после завязывания плодов, когда пушистость плодов исчезает. Во втором поколении около 65% яиц откладывается на листья, но они обычно находятся очень близко к плодам. Яйца при откладке кремово-белые, в середине развития имеют красное кольцо, а после вылупления видна черная головная капсула.

Только что вылупившаяся личинка блуждает, пока не найдет фрукт. Она прогрызает кожицу и питается мякотью яблока под кожицей в течение нескольких дней. В процессе прогрызания кожицы и питания под ней личинка выталкивает экскременты через входное отверстие. Вокруг входа часто образуется красное кольцо, особенно на молодых плодах. После линьки личинка переходит в следующую стадию, она прогрызает отверстие в сердцевине, где питается семенами до зрелого возраста. Когда личинка почти созреет, она проделает туннель от сердцевины до внешней стороны яблока и закупорит отверстие экскрементами и шелком. Когда личинка готова к плетению кокона, она покидает плод, пробираясь по дереву или опускаясь на землю на шелковой нити, и находит защищенное место.

Модель для Codling moth

Наша модель основана на накоплении эффективных температур между >= 10°C и <=32°C. В Северном полушарии это накопление начинается с первого января. В Южном полушарии оно начинается с первого июля. Мы накапливаем каждое измерение в его эквиваленте за день (см. график ниже). Для развития насекомых используются следующие пороговые значения:

*Полная генерация= 650

| * Откладка яиц до вылупления яиц | = 88 |

| * Первая стадия личинки | = 60 |

| *Стадия второй личинки | = 65 |

| *Третья стадия личинки | = 55 |

| *Стадия личинки | = 45 |

| *Пятая стадия личинки плюс куколка | = 335 |

График, созданный моделью, отображает первое появление и продолжительность жизни личинок от 1 до 5 возрастов и присутствие взрослых особей на 5 уровнях.

| *Уровень 1: | Летная активность, не связанная с откладыванием яиц |

| *Уровень 2: | Летная активность с возможной откладкой яиц. |

| *Уровень 3: | Летная активность с откладкой яиц. |

| *Уровень 4: | Летная активность с разумной или сильной яйцекладкой. |

| *Уровень 5: | Летная активность с сильной яйцекладкой. |

Представление взрослых стадий трескучей моли на 5 различных уровнях (первый график), а также накопленные градусо-дни (красная линия, второй график) для развития взрослых особей и личиночных стадий, показанных синим цветом (третий график).

Тля на яблонях

Несколько видов тли присутствуют в яблоневых садах. Зеленая яблонная тля, овсяная яблонная тля или яблонная тля-травянка и розовая яблонная тля. В частных садах определенное значение имеет розанная яблонная тля. Эта тля приводит к сильным гормональным изменениям в кончиках побегов при заражении. Листья скручиваются, а крик становится коротким. Позже листья желтеют и отмирают. Эта тля поражает в основном молодые побеги. Розовощекая яблонная тля может наносить серьезный ущерб уже при небольшом обилии. В то время как зеленая яблонная тля и яблонная травяная тля могут встречаться в больших количествах, не приводя к экономическому ущербу. Яблонная травяная тля должна быть оценена как не имеющая экономического значения вообще.

Розовощекая яблоневая тля

Это старый европейский вид, завезенный в США около 1870 года. Он стал основным вредителем яблонь в конце 19 века. Для процветания этого вида необходимо изобилие его летнего растения-хозяина - подорожника узколистного. Существует удивительный параллелизм между внедрением и распространением розовой яблоневой тли и узколистного подорожника. Эта тля встречается во всех районах выращивания фруктов по всему миру.

Этапы жизни

Яйцо: Яйцо овальное и слегка уплощенное со стороны, прилегающей к коре. Длина варьируется от 0,49 до 0,56 мм. При откладке оно ярко-желтое и покрыто клейкой субстанцией, которая с возрастом твердеет. Постепенно цвет меняется на зеленовато-желтый и, наконец, на блестящий черный. Время, необходимое для такого изменения цвета, варьируется при нормальных внешних условиях от примерно девяти дней до более чем двух недель.

Нимфа: Все особи, вылупившиеся из яиц, - живородящие бескрылые самки. Существует пять возрастов. Последний - зрелая стебельчатая мать, которая вскоре после четвертого возраста начинает производить живую молодь партеногенетически. Она производит в среднем пять-шесть молодых особей в день. Нимфы второго поколения, все из которых являются самками, достигают зрелости через две-три недели. Подавляющее большинство нимф начинает размножаться на яблоне, хотя некоторые из них могут развить крылья и мигрировать на подорожник.

Третье поколение образуется в июне и начале июля. Большинство представителей этого поколения развивают крылья и мигрируют на подорожник узколистный. В некоторые сезоны бескрылые самки третьего поколения производят четвертое поколение на яблоне. В последние годы в некоторых районах было отмечено, что вредоносные популяции розовой яблонной тли сохраняются в садах до середины лета или позже. Неизвестно, связано ли это изменение с процессом селекции, изменением привычек или отсутствием потребности в альтернативном хозяине.

Взрослый: Взрослые особи значительно различаются по окраске. Общий цвет - розово-коричневый, с розоватым отливом из-за мучнистого покрова. Некоторые взрослые особи старшего возраста имеют фиолетовый оттенок, в то время как молодые особи имеют красновато-розовый цвет.

Диапазон хостов

Предпочтительным хозяином является яблоня, но тля также питается грушей и боярышником. Кортланд, Голден Делишес, Род-Айленд Грининг и Ида Ред - все эти сорта яблок особенно восприимчивы. Тля встречается во всех районах выращивания фруктов в США и Канаде.

Травмы или повреждения: Питание розовой яблоневой тлей часто вызывает скручивание листьев яблони, начиная с опадания лепестков. Позже эти листья могут стать ярко-красными. Питание листьями вокруг плодовых гроздей часто приводит к нагромождению, отставанию в росте и деформации развивающихся плодов. Эти аномалии усугубляются по мере развития плодов и в конечном итоге могут сделать плоды непригодными для продажи.

Большие популяции тли могут выделять большое количество медовой росы в качестве отходов сока, которым они питаются. Выделяемая на плоды медовая роса служит питательной средой для сажистого плесневого грибка, который влияет на качество яблока. Токсины, содержащиеся в слюне тли, также служат в качестве "стоп-капли", препятствуя абсцедированию плодов (естественному отделению от дерева) при нормальном сборе урожая.

История жизни: Тля зимует в стадии яйца. Отрождение яиц происходит рано весной, примерно на неделю - 10 дней позже, чем у яблонной зерновой тли, и примерно в то же время, что и у яблонной тли. Яйца вылупляются, когда весной начинают раскрываться почки, в течение двух недель. Сразу после вылупления молодые особи ищут раскрывающиеся почки яблони; похоже, они предпочитают плодовые почки. Они питаются снаружи листовых почек и плодовых почек, пока листья не начнут разворачиваться. Затем они пробираются внутрь гроздей и начинают высасывать сок из стеблей и только что сформировавшихся плодов.

Их питание вызывает скручивание листьев, защищая тлю от опрыскивания и некоторых врагов. Сильное скручивание листьев, вызываемое этим видом, вероятно, является наиболее характерной особенностью его работы. Один стеблевой маточник, расположенный на нижней стороне листа возле серединки, вызывает плотное скручивание листа. Достаточно всего нескольких стеблевых маток, чтобы вызвать сильное скручивание всех листьев вокруг раскрывающейся цветочной почки, обеспечивая идеальную защиту для быстро развивающейся тли. Стеблевые матки достигают зрелости, когда яблони начинают цвести.

Зрелые стебельчатые матери очень малоактивны. Они селятся, питаются и быстро производят потомство. Когда они распределяются, они быстро удаляют свои клювы из тканей растений и ищут другое место для продолжения рода. Стеблевые матки становятся зрелыми примерно через две недели после вылупления. Продолжительность этого срока во многом зависит от погодных условий. Производство молодых обычно начинается через два-три дня после последней линьки и продолжается без перерыва более месяца.

Общий объем продукции одной самки составляет в среднем около 185 штук. Обычно период размножения длится примерно с начала мая по июнь. Обычно максимальный период репродуктивной активности приходится на последнюю неделю мая и первую неделю июня, когда молодые плоды завязываются и начинают активный рост. Розовую яблоневую тлю редко можно встретить нападающей на молодые и быстрорастущие побеги. Она нападает только на листву, цветочные стебли и молодые плоды.

Одной из характерных особенностей этого вида является скопление молодых вокруг матери. Каждая отдельная стеблевая мать или группа матерей имеет сотни молодых особей. Зараженные листья вскоре могут быть покрыты - в некоторых случаях более чем одним слоем тлей. Эта привычка к скоплению вскоре убивает зараженные листья и вызывает вынужденную миграцию тли. Молодые особи двигаются активно и торопливо, пытаясь найти подходящее место для питания. В этот период их часто можно встретить скоплениями на формирующихся плодах или нападающими на новые, сочные, разворачивающиеся листья.

Второму поколению требуется от четырех до 40 дней, чтобы достичь зрелости и произвести на свет молодняк. Большинство особей второго поколения - бескрылые самки. Средняя общая производительность каждой особи во втором поколении около 119. Повадки и деятельность третьего поколения не отличаются от второго. Тли скапливаются в огромном количестве на нижней стороне листьев, вызывая сильное скручивание. Они также нападают на завязывающиеся и развивающиеся плоды, нанося им характерные повреждения.

Большая часть третьего поколения приобретает крылья и мигрирует на узколистный подорожник, летнее растение-хозяин. Может появиться четвертое поколение. Все они обретают крылья и мигрируют на узколистный подорожник. После последней линьки крылатые имаго становятся очень нежными и неактивными. Они остаются в свернутых листьях в течение двух-трех дней, прежде чем отправиться в миграционный полет. Непосредственно перед полетом они становятся очень активными и нервными, бегают или двигают крыльями вверх-вниз в предвкушении полета.

Зеленая яблоневая тля

Зеленая яблонная тля, Aphis pomi (DeGeer), широко распространена во всех районах выращивания яблони. В северном полушарии она впервые появляется в яблоневых садах в конце мая - начале июня. Насекомое высасывает сок из листьев на водяных ростках и сочных терминальных ростах. Зеленая яблонная тля обычно обнаруживается вблизи крупных жилок на нижней поверхности листа. Зеленая яблонная тля также нападает на грушу, боярышник, айву, крабовую яблоню и спирею.

Описание зеленой яблоневой тли

Яйца зеленой яблонной тли овальные и блестяще-черные. Нимфы и взрослые особи темно- или светло-зеленые. У зеленой яблонной тли зеленая голова, равномерно зеленое или желтовато-зеленое брюшко, черные ноги и длинные черные рожки - "хвостовые трубы" (на заднем конце насекомого). Взрослые самки темно-зеленые или черные и крылатые. Летом эти самки, или алаты, рождают живых молодых особей партеногенным путем.

Биология зеленой яблоневой тли

Зеленая яблонная тля зимует в виде яиц на присосках, у основания почек и на листовых рубцах конечных побегов. Яйца обычно вылупляются, когда бутоны лопаются и разворачиваются первые листья. Нимфы сразу же начинают питаться развивающимися листьями. Вначале они присутствуют на терминальном побеге, а затем переходят на более старые листья грозди. Взрослые самки тли производят бескрылых самок через две недели, каждая из которых способна произвести 50-100 живых потомков. Молодые тли развиваются в течение семи-десяти дней. Популяции зеленой яблонной тли обычно формируются на яблоне медленно в начале весны (цветение, лепестки, осень) и более быстро по мере повышения среднесуточных температур. Крылатые тли, или алаты, и бескрылые тли появляются в течение лета. Зеленая яблонная тля наиболее многочисленна в июле и начале августа. На начальных стадиях заражения больше нимф, чем взрослых особей. Процент алатов увеличивается по мере роста популяции. При благоприятных условиях колонии зеленой яблонной тли могут удвоиться за неделю. Если у тли нет сочного нового прироста и она вынуждена питаться старыми листьями, то количество производимой молоди может снизиться до 50%. Если дневные температуры составляют 30-32°C и выше, самки плохо размножаются. При высоких температурах в течение нескольких дней тля погибает. В течение лета развивается несколько поколений зеленой яблонной тли, и крылатые формы рассеиваются по всему саду. Иногда колонии зеленой яблонной тли и розовой яблонной тли, Dysaphis plantaginea Pars., располагаются на одном листе. Розовая яблонная тля имеет розовую или пурпурную окраску. Осенью бескрылые самцы и самки развиваются и спариваются, а самки откладывают яйца на зиму. Наибольшее количество яиц находится в 15-20 см от кончиков веток. Яйца редко бывают на крупных сучьях или на стволах яблонь.

Урон

Зеленая яблоневая тля высасывает сок из листьев. При сильном заражении снижается жизнеспособность и рост побегов. Это особенно важно для питомников и молодых, не плодоносящих садов. Насекомое может уменьшить размер почек и длину междоузлий, а также вызвать скручивание листьев. Питание тлей может также стимулировать рост боковых ветвей, что может повлиять на форму дерева. Скручивание листьев и ослабленные клеммы подвержены зимним повреждениям. Медовая роса, выделяемая тлей, может стекать на плоды, позволяя развиваться сажистым грибкам. Грибок портит плоды и снижает их рыночную стоимость. При сильном заражении зеленая яблонная тля может питаться незрелыми яблоками, вызывая их растрескивание.

Модель риска распространения

На размножение тли в основном влияет температура. Чем больше часов температура близка к оптимальной (20-32°C) и есть доступный источник пищи, тем выше будет скорость размножения. В то время как яйца и молодые особи чувствительны к сухому воздуху. Низкая относительная влажность воздуха также может повредить популяции тли (ниже 30% об.ч.). Помимо инсектицидов, тлю контролируют хищники и грибы-паразиты. Паразитические грибки зависят от влажности. Большинство из этих видов, таких как Beauvaria bassiana благоприятствуют свободной влажности.

Мы повышаем риск при оптимальной температуре от 20 до 32°C и относительной влажности от 30 до 95% об. ч. и снижаем риск при слишком влажной (мокрость листьев, дождь или относительная влажность выше 95%), слишком холодной (температура ниже 20°C) или слишком жаркой (температура выше 32°C), влажной ночи (мокрость листьев в ночные часы).

Рекомендуемое оборудование

Проверьте, какой набор датчиков необходим для мониторинга возможных заболеваний этой культуры.